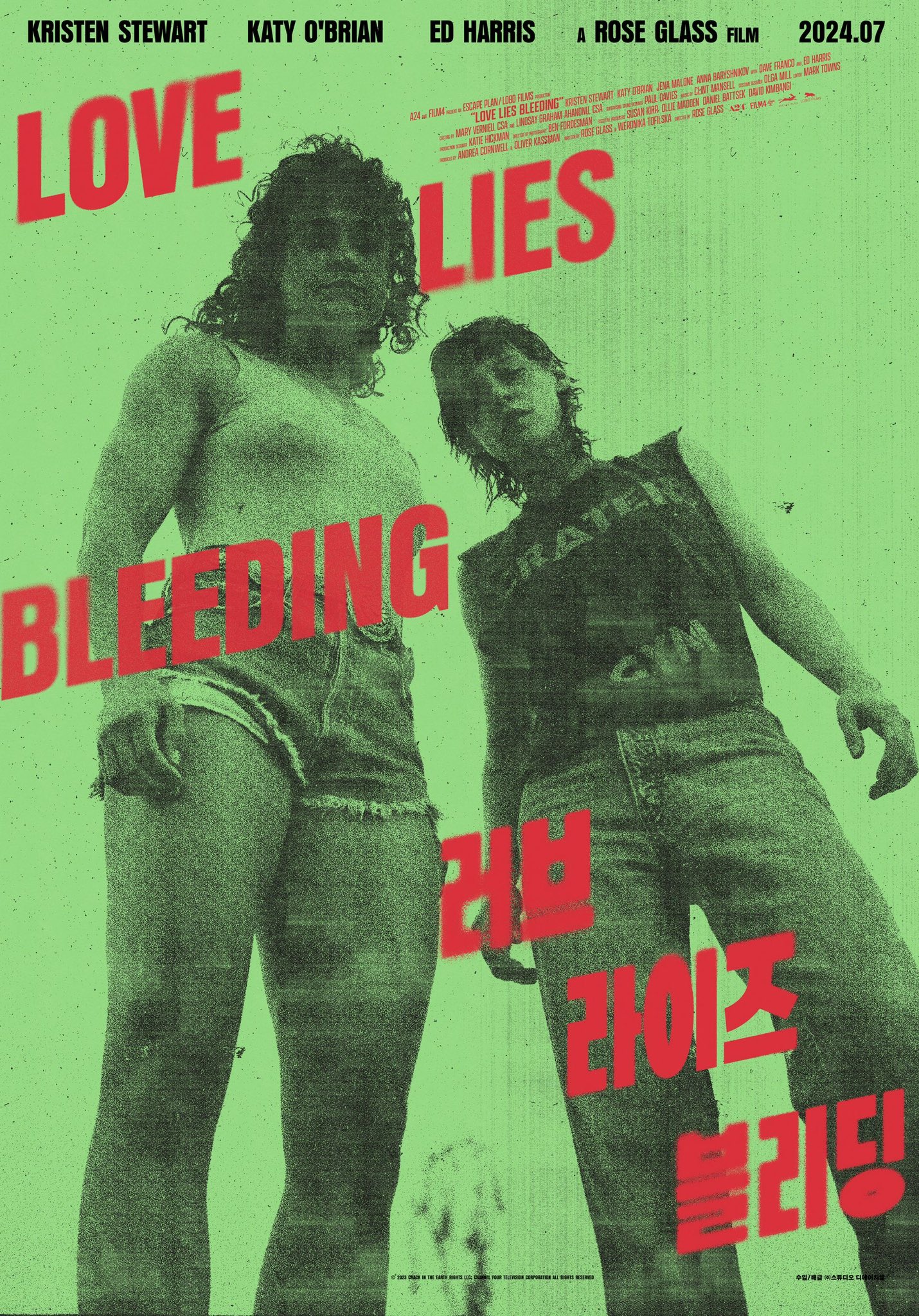

웃기고 기괴하고 소란하고 시끄러운 영화. 제 나이 앞자리가 지금보다 어렸더라면 별 다섯을 줬을 수도 있겠네요.

퇴사를 생각한다는 내 말에 답해오는 남자의 문장이 정말 상상 불가능한 기쁨으로 가득 차 있어 약간 놀람. 그래도 우리가 같이 살 확률은 낮지 않을까? 하지만 조금 더 그 거리를 좁힐 수 있잖아, 그 가만한 대답에 나는 또 욱씬거리는 심장을 쥐고.

아침부터 저녁까지 개좆같은 새끼들이란 생각만 한다.

자꾸만 흘러내리는 마음을 추스린다. 빨리 현장으로 돌아가고 싶다. 내가 움직일 수 있는 물에 손을 담그고, 그곳에서 마음껏 고통스러워하고 싶다.

어느 병원을 다녀온 모님에게서 네가 마지막을 준비하는 마음을 알 것 같다는 언어를 듣는다. 누구에게도 기댈 필요없이, 그저 떠나는 것만으로 정리할 수 있는 시기에 늘 끝을 생각한다는 나를 이제야 이해할 수 있을 것 같다는 입술을 오래 바라봤다. 제 마지막은 언제든 어떤 방식이든 제 선택일거에요. 라는 말에 언제나 무척 화를 내던 모님이, 오늘부터는 내 어떤 선택이든 받아들일 수 있을 것 같다는 이야기에 한참 숨을 몰아쉬던 나는 남몰래 간직해온 죄책감을 간신히 내려놓고.

네가 크게 외양에 신경쓰지 않아도 별 말을 듣지 않는 것은 적당히 마르고 적당히 크고 적당히 근육질에 적당한 얼굴을 하고 있기 때문이 아닐까, 라는 말에 어쩌면, 이라는 생각을 한 순간도 잠깐. 그런 말을 할 만한 직계 가족이 없다는 특징과 더불어 그다지 회자할 것이 없는 무난무난한 겉모습과 차림이기에 나를 포함한 많은 이들이 서로에게 관심이 없는.

하지만 누구든, 혹 그런 권리가 있다 착각한 본인들이라도 어떤 말들은 여전히 상처가 될 것이란 상상 또한.

Recent comment